《老头》这部纪录片是由杨荔钠执导的一部纪录电影,讲述了北京城中一堆扎堆聊天的老头日常,大部分由一些家长里短的事情组成。

不同于女生的消遣,感觉男生老了之后的消遣真的很少,除了聊天还是聊天

在影片中,绿茵下的阳光,老人拄着拐杖,手里拿着自己专属的小板凳,脚上破旧的鞋子在水泥板上摩挲着前进。在固定的时间点里,一步步走到指定地点,移动到固定的地方,晒着暖洋洋的太阳,等待着自己的小伙伴

每次打头的人都不一样,只要见着那个地方有人,大家都会自己地坐在一起

半个月之后,时间冲淡了很多记忆,谁能拥有普鲁斯特式完美的回忆。在追逐那些逝去的时光时,电影自然而然地成为我的载体。影片的拍摄、剪辑、放映、观看,这些交织的时空构成观者我的一系列回忆,也有了下面的这些文字。

偶然的一个雨天,不经意的一瞥,我遇到了街道文化,走进了嬉皮士酒吧,在昏暗的灯光下和同道们一起看电影,不在影院,不在家里,不在我熟悉的大学寝室,而在沙龙式的、可以狂欢的地方看独立电影,一些听说过,没看过,也不急着看的电影,显然我没意识到它们是我喜欢的那种类型

相比于一般的电影来说制作的确实比较粗糙

特别是结尾,让人有点摸不着头脑

不过纪录片真实性的感染力发挥的淋漓尽致

虽然整天像个文艺青年一样感慨着年华老去,却从来没有认真去想过真正变老的样子。活到被别人叫大叔的年纪都觉得不可思议,至于变老,对我来说,实在是太过遥远的事情····

和妈妈说起不结婚的时候,她总是笑着说‘现在你是这样,等你30岁呢,50岁呢,70岁呢?’

我自信满满的说‘没问题’

看完了这片子后,猛然就想起了妈妈的话

本来是很乐观想要独身过完一辈子的,现在却有点害怕了。即使现在身边满是朋友,也还不时觉得孤寂的受不了,等到老的时候,我这么害怕孤独,真的能忍受吗?我不知道··

以前看着围在一圈聊天的老人,还觉得很羡慕,羡慕那样安定的状态。前段时间在老家过了一个月,不看书、不上网、不找朋友、每天只是在吃吃睡睡,在楼下看老头聊天,刚开始觉得新鲜,可后来就厌烦了,每天都是沉闷的令人窒息,最后终于受不了又逃了回来。

我现在的生活虽然也是日复一日的混日子,可总觉得还有些未来,觉得厌烦了还总有地方可以逃。等老了呢,除了等死还能做什么呢?

只是觉得害怕··

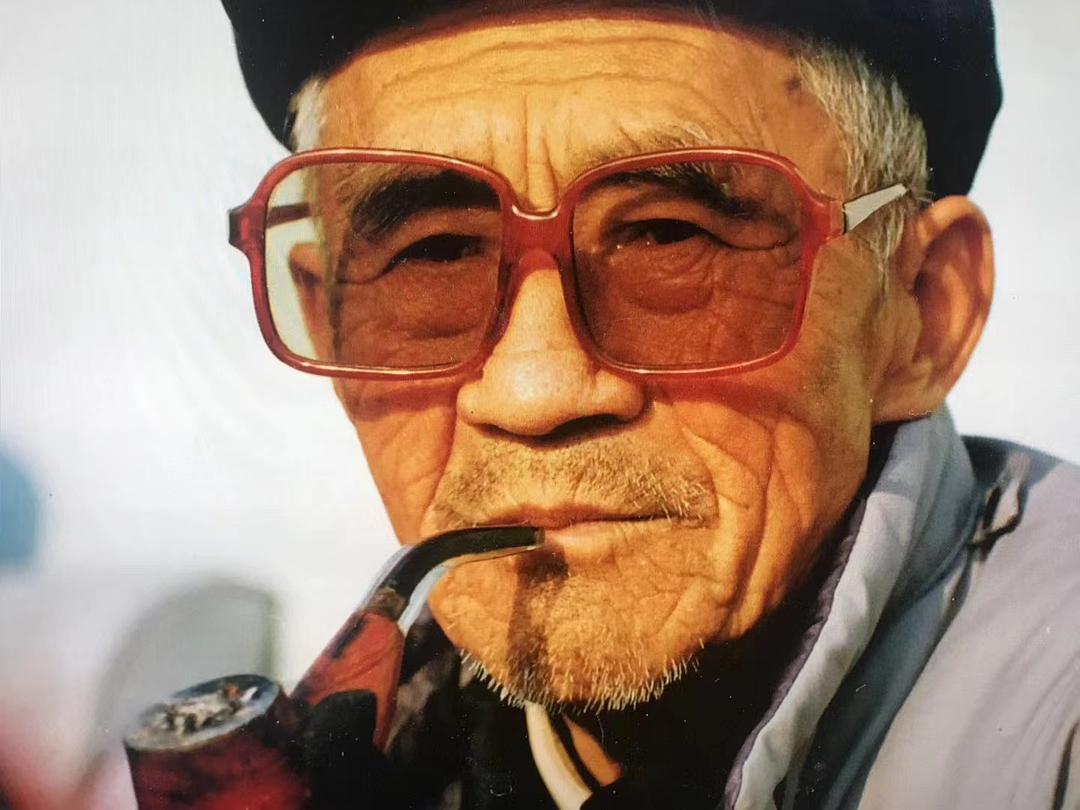

一群老人,八九个,穿着白色短袖衬衫,或是光着臂膀,及膝短裤,黑布鞋,围成一个圈,坐在一棵树下,有一出没一出的闲聊着,等待晚饭的时间,回家的时间。杨天乙用简单的镜头,记录下这些身边的人,在树下,墙角下,阳光下,这些辛辛苦苦活了大半辈子,即将走到生命尽头的老人,他们也曾是社会的主体,然而,当他们老去,只能依靠他们之间共同的回忆、言语来互相关怀,被后一代的我们所遗忘。镜头无声无息,只有瘦弱、驼背的身躯和颤颤巍巍的脚步。杨天乙用镜头表现这一群体的自然生活,传递了被遗忘的孤独。作为观众的我们,人未老,却已感受到老去背后的苍凉。

导演无意之中发现这一群老人,而这一偶然的关注使导演进入到他们的生活,从一开始觉得老头们很好看,到最后影像所表达的内涵超越了最初的目的,过程的无可预知,使它更接近了“真实”。

老人,解释为上年纪的或比较老的人,泛指年老体弱做事能力差的人。从社会生产价值来说,他们无法再为社会提供物质上的利益,更无法促进GDP的提高,那么,他们在社会中的地位该如何定位?一个人生命的价值或意…

如夢如司 北京 2008-05-11 01:11:23 他们就坐在那里,有欢笑也有哭泣,甚至会象小孩子一样顽皮。。。杨天乙1996年开始拍摄这个纪录片。现在离影片完成的1999年已经过了许久。不知那些老头们是否还健在。如果他们不在了,那也如杨天乙所说,“我眼看他们离去,深信他们前往天堂”。

刚看到这句话的时候眼泪刷一下子就下来了

“我眼看他们离去,深信他们前往天堂”。

被遗忘的老头 生活本身就足以让人“痛哭流涕”

转载请注明网址: https://www.cqhxzb.com/555/id-105273.html